この記事を読むのに必要な時間は約 10 分51 秒です。

北海道恵庭市恵み野。のどかな住宅街。約1万人が暮らすこの町に珈琲きゃろっとはある。販路は実店舗と、自前のホームページでの通販のみ。

なぜ、小さな町のコーヒー屋がここまで支持されるのか?その秘密を探る

北海道の小さな町に、コーヒー好きが殺到する奇跡のような店が存在する。

珈琲きゃろっとはある。販路は実店舗と、自前のホームページでの通販のみだが、コーヒー豆の定期配達サービスの会員数は全国に9,600名。継続率は98%以上と驚異的な数値でリピーターを獲得している。

また、とびぬけたスタッフの満足度は口コミとなり、3名のアルバイト募集枠には100人もの募集が殺到した。

なぜ、小さな町のコーヒー屋がここまで支持されるのか?

その秘密を探る。

珈琲きゃろっとの内倉さんに話を伺いました

■人物紹介

内倉大輔 (株)きゃろっと代表取締役社長

国際的なコーヒー鑑定士であるカッピングジャッジ

Qグレーダーの資格保有

SCAJローストマスターズチャンピオンシップ優勝

(株)Eストアー主催 ネットショップ大賞ドリンク部門1位

エスプレッソチャンピオンシップ1位など数々の受賞歴を持つ

「大嫌い」から「大好き」に。コーヒーの価値観が転換した母のコーヒー

もともと、僕、コーヒーが大嫌いだったんです。苦くて、口の中にいつまでも嫌な香りが残るのが苦手で。なので僕の中でコーヒーは「我慢して飲むもの」っていう位置づけの飲み物でした。

でも、十数年前、僕がサラリーマンをしていた頃、実家に帰って母から出されたコーヒーを飲んで、衝撃を受けたんです。

そうです。母に「なんで、このコーヒーはこんなに旨いの!?」って聞きました。

当時は、母が実家できゃろっとを営んでいたんですが、その時に母から教えてもらったのが「スペシャルティコーヒー」っていうコーヒー豆があること。そして、コーヒーの焙煎によっても品質が大きく変わるということでした。

僕の中ではもう本当に天地がひっくり返る位の衝撃で「コーヒーは我慢して飲むもの」っていう概念から「コーヒーは、おいしいもの、面白いもの」っていうパラダイムシフトが起きたんです。

はい。僕は性格が凝り性だから、その日からコーヒーのことばかり考えるようになったんです。特に焙煎が面白くて、毎日実家に通っては、焙煎していました。で、自分はコーヒーで生きていこうって。

どうせやるなら、世界で一番おいしいコーヒーをお客様に提供したいと思ったんです。

コーヒーは嗜好品ですから、もちろん好みは人それぞれです。でも、少なくとも僕の中では、心の底から「自分のコーヒーが一番おいしい」と胸を張って言えるようなコーヒーを創りたいなと。

追求したのは、世界で一番おいしいコーヒー

僕が理想としているコーヒーは「毎日でも飲みたくなる」コーヒーです。

産地のテロワールがしっかりと感じられつつも、クリーンで、甘くて、口当たりが柔らかい。円くて優しいコーヒーです。

そういうイメージを持つ方も多いと思います。

ただ、同時に「生豆の品質至上主義」的なお店や「フレーバー至上主義」的なお店も増えてしまっています。でも、コーヒーの味づくりには、生豆の品質と同じくらいに焙煎が重要です。

コーヒーは嗜好品だから、お店それぞれの味づくりがあります。味の多様性があること自体は、お客さまにとっても選択の幅が広がるので良いことです。

でも僕はロースターだから、最低限お客様に「適切な焙煎」をして提供する責任があると思っています。じゃないと、せっかくおいしいコーヒー豆を生産してくれた農園主にも申し訳ないです。

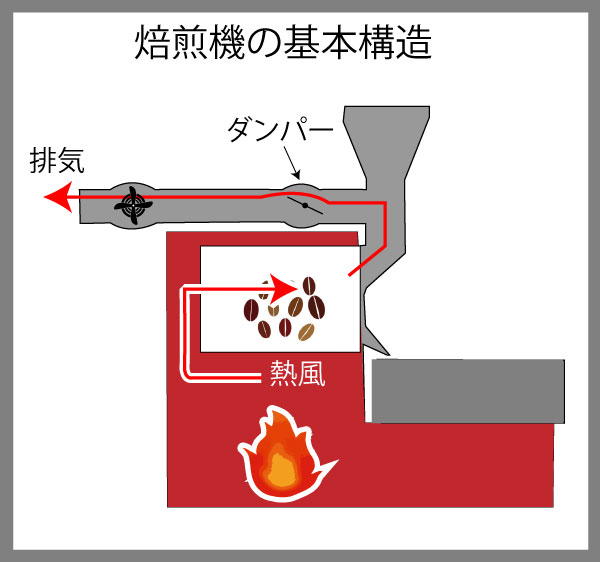

コーヒーの細胞を傷つけないように、なるべく低い温度の熱風を大量に生み出すことでコーヒー豆を煎ります。そうすると、コーヒー豆の細胞を傷つけることなく焙煎することが可能なんです。

この構造自体は素晴らしいものです。僕の焙煎機も低温、高カロリーでの焙煎が可能です。

確かに、スペシャルティコーヒーの特徴は豊かな酸味です。僕も酸を活かした味づくりをしています。でもそれは「心地よい酸味」でなければいけません。

生焼けのコーヒーは、適切に焙煎された「心地よい酸味」ではなくて、収斂性の酸っぱい酸味になってしまうんです。

心地よい酸味があり、円くてクリーンなコーヒーを煎るためには、焙煎時のカロリーと排気を高レベルでコントロールすることがとても重要になってきます。

ですが、既存の焙煎機で、そのような細かいコントロールができる焙煎機はなかったんです。

世界で一番おいしいコーヒーを生み出すためには、世界で唯一の焙煎機を作らなければならない

市場にそういう焙煎機がなければ、作ってしまえという理屈ですね(笑)

___焙煎機には具体的に、どういった特徴があるのですか?

焙煎機はPCと接続し、操作は全てPC上で行います。風量そのものを可視化するためのプログラムを組み込み、リアルタイムでPCに表示します。

基本的には、銘柄ごとの焙煎レシピプログラムを僕が作り、プログラムに従って焙煎は進んでいきます。

熱の伝わり方には、対流熱、輻射熱、伝導熱の3つがありますが、焙煎時には、この熱の伝わり方のバランスがとても大事です。

そのために、焙煎機の窯自体が持っている蓄熱量や熱風温度、シリンダーとコーヒー豆との接触時間もコントロールできるような機能をつけています。

そうすることで、豆を焦がすことなく、また生焼けにすることなく焙煎をすることが可能になりました。

職人芸は取り入れ、さらに圧倒的な差別化を目指す

昔は、コーヒーの品質。つまり、コーヒーの液体の品質を上げるために、焙煎というのは重要なファクターでした。

一方、現在は生豆の品質が重要視されています。焙煎はなるべく可変要素を少なくして品質を安定させようというのがトレンドです。

僕も老舗といわれるコーヒー屋さんのコーヒーは、ほとんど飲んでいますが、おいしいコーヒー屋さんは間違いなく「良い焙煎」をしていました。

コーヒー豆を焦がすことなく、コーヒー豆の中心部まで均一に火が通っている焙煎です。こういうコーヒーは甘くて、クリーンで、マウスフィールがふくよかで柔らかい味わいになります。

でも、おいしいコーヒーを安定して出すためには、微妙な火力調整と排気調整が必要です。

「焙煎は、職人芸」と考えられていたのには理由があって「火力調整と排気調整の機微(きび)」を身に着けるために多くの時間と経験が必要だったためです。

コーヒーの焙煎というのは、大きく分けると火力調整と、排気調整という2つの要素を変更することによってコーヒー豆を煎っていきます。ただ「火力」「排気」という要素に「時間」という概念が加わることで、焙煎方法というのは無限ともいえるほどに選択肢が増えます。

煙突内に煙道に対して垂直の円盤が入っていて、その円盤の傾き加減によって排気する風量を調整するやりかたです。

これもシャルルの法則が当てはまるのですが、コーヒーが煎りあがるまで、大体80度~230度程度まで、温度帯が変化します。

排気する熱風の温度が変わると、排気する風量も当然変わります。ダンパー操作によって「ある温度帯で、ある時間の風量を常に一定に保つ」というのはかなり難しいんです。

ダンパー操作というのは、あくまでも「開き加減」を操作するだけです。その加減によって「今、どれだけの熱風が排出されているのか?」ということは分からないんです。

特に、マウスフィールを柔らかくするためにダンパーを閉め気味に焙煎した場合、熱風温度が上がりすぎると空気が膨張して、煙道からほとんど排気されない状況になります。

この時に、職人さんならダンパーを1mm単位で調整して、ちょうどよい引っ張り加減にしてあげます。僕も、1代目の焙煎機のときは、そのように焙煎をしていました。

ですが、この操作は、かなり経験が必要で、ちょっとでも調整を間違えるとコーヒーの味が変わってしまうんです。

その後、風量を可視化して検証したからわかったのですが、この時のダンパーの開き加減が1mm開放しすぎただけで、場合によって排気風量が最大で5倍も変わってしまうということがわかりました。

出ていく熱が5倍も変わってしまうとコーヒーの仕上がりは当然変化してしまいます。

今まで、焙煎が職人芸と思われていたのは、このように様々な状況を加味した上でダンパー操作をしなければいけないためです。つまり「良い焙煎」を習得するには膨大な時間と経験が必要でした。

でも「火力」と「風量」を可視化してしまえば難しいことは何もなくなります。職人の勘よりも、さらに正確な焙煎が可能になります。

「焙煎の機微」を身に着けるための時間は必要ないので、焙煎技術の習得に関わる時間を大幅に少なくすることができます。

僕の使命は、大手じゃ絶対真似できない位「圧倒的な味づくり」に特化することだと思っています。

世界中のマイクロミルから品質の良い生豆を仕入れることで、ある程度の優位性は担保できます。でもそれだと、生豆の品質に依存してるだけになってしまう。

生豆の品質と焙煎技術を掛け合わせることで、圧倒的な優位性を生み出すと僕は考えています。

だから僕は100点を目指したいんです。どの店で飲んでも同じような味のコーヒーばかりになってしまうのはつまらないし、味づくりの幅が広がった方が絶対に面白いから。

僕にっとての理想的な焙煎機は「可変要素が沢山あって、なおかつ品質が安定する」っていう焙煎機です。

昔の職人芸といわれた焙煎を可視化することで精度を高め、さらに可変要素を増やして、正確な焙煎と微妙な味づくりを目指しています。

カメラと一緒です。プロのカメラマンは、オートで撮影しませんよね。その時の明るさや被写体に合わせてシャッタースピードと絞り、iso感度を変えて最高の一枚を撮影するわけです。

でも逆に、素人がマニュアルで撮影すると、とんでもない写真ができあがる。オートで撮った写真は、だれがやってもそこそこの写真は取れます。でも最高の一枚は取れません。

焙煎も一緒で、素材に合わせて、可変要素を微調整する。でも、可変要素を調整するためには理屈をしらなきゃいけない。じゃないと最高の一杯は作れないと僕は考えています。

作り上げたのは焙煎機だけではない。おいしいコーヒーを作る焙煎の理論も新たに確立。

データの蓄積と検証の繰り返しです。

コーヒーは本当に繊細な飲み物です。焙煎過程で出来上がりが全く違うものになります。

先ほど「世界で一番のコーヒーを創りたい」と話しましたが、そのためには「どうしたらコーヒーはおいしく煎ることができるのか?」ということを知らなければいけませんでした。

で、当時は、本屋さんに行って、焙煎に関する本を片っ端から読み漁りました。

それでわかったことは「コーヒー業界は、焙煎理論が確立されていないんだな」ということ。焙煎に関する考察が、著者によって違うんです。

しかもその理論がとても曖昧で「なぜそうなるのか?」っていう肝心の部分がほとんど説明されていませんでした。

だから僕は、ゼロから自分で焙煎理論を組み立てていこうと決めたんです。

自分で仮説を立てて、それを再現して、考察し、改善していきました。

繰り返しデータを取っていくと、いろんなことがわかってくるんですよね。

ですが、それだけだと「何が原因で甘味が増したのか?」はわかりません。排気風量が直接の原因であるとは言えないんです。

1つのパラメータを変えることによって、その後のコーヒーの香気成分や味の成分に関わる化学変化も変わってしまう。ということです。

なので甘味が増した原因は様々な仮説が立てられるわけです。

・排気の出力が変わったことで、変更直後の温度帯での滞在時間が増える。そうすると、コーヒー豆に含まれるショ糖が加水分解が通常より進み、転化糖が多く生成される。転化糖はショ糖より甘味が強いためそれが原因で甘さが増したのではないか。

・排気の出力が変わったことで、転化糖が多くなると、その後150℃近辺でのメイラード反応で多くのうまみ成分が作られる可能性がある。それによって甘さが増すのではないか。

・排気出力を変更したことにより、対流熱での焙煎割合が増えて、豆の表面と内部との焙煎度にムラができ、内部に残った成分に、多く甘味成分が多く含まれているのかもしれない。

こうやってデータを蓄積しながら検証を繰り返していくと応用の効く焙煎理論がみえてくるんです。地味ですが、今まで謎だった部分に、新たな発見があると楽しいです。

でも排気風量が可視化されている焙煎機というのは、僕の知る限り市場にはありません。だから作ったんですけどね(笑)

コーヒーの焙煎中には、たくさんの化学変化が起こっています。だから、100%全てを解明するのは、難しいかもしれません。

でも、少なくとも正しい理屈の数を多く持っているだけで自分の意図した味づくりは活かせます。コーヒー豆の特性に合わせて、どのような焙煎が必要なのかも見えてくるんです。

このころは、もう本当に焙煎が楽しく楽しくて夢の中でも焙煎していました。

それが話を聞いた率直な感想である。味作りや焙煎の話をするときの内倉さんはとても楽しそうだった。

インタビュー中にいただいたコーヒーは、この話を裏付けるように、円やかで口当たりの優しい、お世辞抜きでとてもおいしいものだった。これだけ人気がある理由も理解できました。

(参考:北海道新聞ニュースレター)

【スポンサーリンク】

子育てママに大人気!家まで届けてくれる宅配クリーニング「リネット」

![]()

コメント