この記事を読むのに必要な時間は約 6 分46 秒です。

突然ですが、あなたは「いずし」は食べられますか?九州生まれの私は、北海道に来た当初は食べることができませんでした。見た目がどうしても触る気になれなかったのです。

でも今は大好きです。そんな「いずし」についての報告です。

次世代に残したい!いずし食文化 食わず嫌い、サケ不漁…逆風の中、貝や和牛の新商品

北海道や東北地方に伝わる郷土料理「いずし」。魚と野菜にご飯、こうじ、塩などを加えて乳酸発酵させた、漬け物の一種です。道内では、地元でとれるサケやホッケ、サンマなどを使い、手づくりする家庭も多かったのですが、魚を使った発酵食品特有の酸味や香りが苦手という人も、最近は増えているようです。北海道名物としての知名度も、東北より南の地域では、あまり高くはありません。そうした中、郷土の味を伝え続けようと奮闘する専門店や、次世代へいずし作りを受け継ごうとする地域を訪ねました。

中井英策商店が販売するキンキのいずし

「子供のときは、いずしの独特なすっぱさや魚の生臭さが苦手でした。まさか妻の実家がいずし専門店だとは思わず、結婚前のあいさつに行った時、出されたのがキンキのいずし。苦手意識があったのですが、食べたらおいしくて驚きました」。伊達市にある1927年(昭和2年)創業の老舗「中井英策商店」の4代目社長・及川昌弘さん(66)は、笑顔でこう話します。

同社の看板メニューは「キンキのいずし」(300グラム入り2720円、500グラム入り4400円)です。酸味は控えめで、及川さんは「子供から大人まで人気がある自慢の商品」と胸を張ります。

キンキのいずしが誕生したのは1980年。先代の中井英光さん(故人)が開発しました。当時、高級魚のキンキを使ったいずしは、かなり珍しかったのですが、脂がのって濃厚な身はいずしにしてもおいしいはずだと考え、試作に取り組んだそうです。キンキの仲間のアラスカキチジを使い今も年間3万樽(1樽500グラム換算)を生産しています。

「いずしを後世に残していきたい」と話す及川昌弘社長

サラリーマンだった及川さんは2008年に社長を引き継いでから、先代以上に商品開発に力を入れました。3種類だった商品は、伊達市でもとれる高級カレイのマツカワを使った「王鰈ずし」(250グラム入り2100円)や、和牛のビーフジャーキーで作った「ビーフ・ズーシー」(200グラム入り、2600円)なども加わり、今は10種類になりました。

ユニークな商品を生み出してきた狙いについて、及川さんは「いずしを食べてもらうきっかけにしたい。食わず嫌いで避けてほしくないのです」と説明します。その背景には、消費者の「いずし離れ」への危機感があります。

中井英策商店が販売しているいずし商品

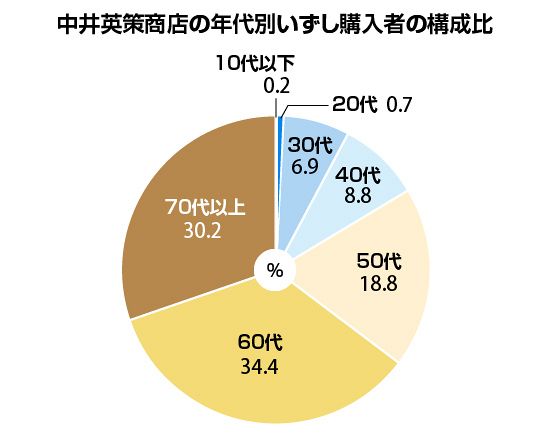

同社は2017年に、通信販売の顧客にアンケートを実施。6800人に送り、522人から回答を得ました。結果は、購入者の83%を50歳代以上が占め、40歳代はわずか8・8%、30歳代は6・9%しかいませんでした。「顧客の年齢構成を考えると、このままでは20年後、どれだけ売り上げが落ちているのか」と重たい気持ちになりました。

さらに及川さんを不安にさせる出来事がありました。定期的に購入してくれる顧客からの注文がなくなり、どうしたのかと、電話をかけた時のことです。義理の娘とみられる女性が出て「いずしが好きだったおじいちゃんが、亡くなってしまったんです。お世話になりましたが、もう食べる人がいませんので、通販の案内も送らないで結構です」と告げられたといいます。及川さんは「亡くなるのはしょうがないです。けれど、いずしの食文化が受け継がれなかったことがとても悲しくなりました」と振り返ります。

「業界をあげて普及、啓発をしていかなくては食文化がなくなってしまう」。及川さんは、自社だけでなく関連企業や消費者を巻き込んだ取り組みが必要だと考え、17年6月に「いずし食文化をつなぐ会」を立ち上げました。及川さんの知る範囲では、道内でいずしを製造する食品加工会社は、1970年代は約30社、現在はその半分の15社ほど。加工会社同士のつながりは全くなく、「いずし食文化をつなぐ会を加工会社が集まる場にしていきたい。お互いに手を携えれば、道内はもちろん道外や海外にもPRの裾野を広げられるはずです」と話します。

自家製いずしのコンテスト 標津町の「新春『鮭飯寿し』大試食会」

道内を見渡すと、いずし食文化が根付き、次世代に脈々と受け継がれている地域があります。道東の根室管内標津町です。同町では毎年1月11日を「いいいずしの日」と設定して、1997年から各家庭で作られたいずしのコンテスト「新春『鮭飯寿(さけいず)し』大試食会」(実行委主催)を開いています。今年は1月13日に、新型コロナウイルス禍による中断を経て4年ぶりに開催されました。

標津町の「第25回新春『鮭飯寿し』大試食会」に出品されたサケいずしを試食する来場者

「このいずしにはユズが入っているんだ。おいしい」「これはちょっと酸っぱいなあ」。町生涯学習センターで開かれた大試食会には町民以外にも、近隣の中標津町や別海町、根室市や釧路市から約60人が足を運び、会場に置かれた30品以上のサケいずしを味わいました。

大試食会では、出品されたいずしを、来場者や町長らが審査し、「大賞」を決めます。出品の条件は標津町産の秋サケを使っていること。今年は町内外から33人がエントリーしました。

来場者も審査の合間に試食ができます。過去に2回以上大賞に選ばれた出品者は「名人」と呼ばれ、審査の対象外になりますが、出品すれば「名人飯寿し展示テーブル」に置かれます。

若手が大賞受賞

今回、大賞に輝いたのは町内の旅館で働く川畑佳奈さん(41)。なんと初出品だと言います。いずし作りの経験は今年で3回目。川畑さんは同じ旅館で働く女性からいずし作りを学び、材料や作り方を受け継いでいます。川畑さんは「まさか大賞を受賞するとは思いませんでした。これからもおいしいいずしを作り続けたいです」と話しました。

大賞に選ばれた川畑佳奈さん

川畑さんが作ったサケのいずし

「作って地域の歴史や産業に触れられる」移住者もはまるいずし

移住者もいずし作りにのめり込んでいます。標津町を拠点に観光ガイドをしている斉藤智美さん(34)です。大試食会にも初出品しました。斉藤さんは「出身地の埼玉には、魚を使った漬物はないので、最初にいずしを見た時は驚きました」と振り返る。食べてみるとおいしく、移住したその年からいずし作りに挑戦したと言います。

盛り付けた自家製のいずしを持つ斉藤智美さん

「作りたくても作れない」影を落とす秋サケ不漁

標津町ではサケいずしが脈々と受け継がれていることがわかりましたが、大試食会の実行委によると、今回は記録の残る2007年度以降で、出品者が最も少なかったといいます。出品者数は2007年度から11年度までは50人台で推移、12年度以降は40人台をキープしていまいしたが、「作りたくても作れないと出品を見送った人もいます。いずし作りに不可欠な地元産のサケが手に入らず諦めた町民もいたのです」と明かします。

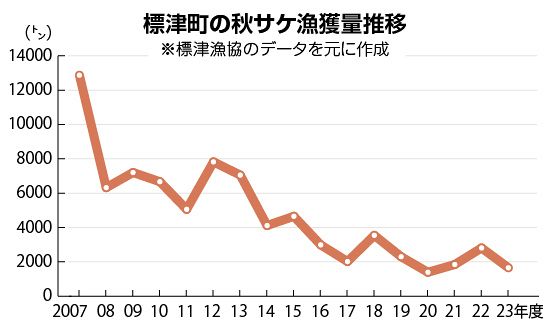

標津町の秋サケ漁獲量は07年度は約1万3千トンでした。本年度はその1割ほどの約1654トンまで減っています。同町は過去に秋サケ漁獲量日本一を誇った地域でもありますが、海洋環境の変化などから水揚げは減少傾向となっています。その影響で、昨年3月末にはサケなどを加工していた標津漁協の施設が閉鎖してしまいました。

起死回生の望みかけ、サケ漁師がいずし製造

サケ漁師の鈴木信幸さん(43)も「ここ10年で漁獲量はかなり減った。辞める人も多い」と嘆きます。鈴木さんが、サケ漁以外の収入を確保しようと始めたのが、昔からなじみのあるいずし作りでした。同じくサケ漁師の佐藤哲平さん(39)と共に、2021年に加工会社「鶴亀屋」を立ち上げました。

ホッキやホタテのいずしを製造する鶴亀屋の佐藤哲平さん(左)と鈴木信幸さん

2人が作るいずしは、あえてサケを入れていません。標津の特産で、水揚げが安定しているホッキやホタテといった貝を使っています。加工場は10年前までサケやイクラを加工していた佐藤さんの父が残した工場を再利用しました。佐藤さんは「サケ漁は今後さらに悪くなると思う。まだ余力があるうちに新しいビジネスを始めて、ゆくゆくは雇用の確保につなげたい」と話します。新しくミズダコを使ったいずしの販売も始める考えです。

鈴木さんは、「近年、漁獲が増えているニシンなんかも取り入れたいですね。北海道ではなじみのあるいずしですが、本州の関東や関西でも消費者の反応を見ながら進めたい」と期待を込めます。

苦手と感じている人も、まだ食べたことがないという人も、北海道の郷土料理を今一度味わってみてはいかがでしょうか。

(参考:北海道新聞Dセレクト)

コメント