この記事を読むのに必要な時間は約 6 分11 秒です。

函館に新しい地酒が誕生しました。皆さんの思いが詰まった酒です。目指したのは「飲まさる酒」

思いが詰まった函館の地酒は、なんかいいねと思う「飲まさる酒」

北海道内でも屈指の観光地、函館。年間500万人もの観光客が国内外から訪れます。函館山や五稜郭公園、函館朝市に湯の川温泉と、ほかにも見どころは盛りだくさん。そんな魅力的なまち函館で、さらに魅力がアップするであろう試みが。

それは、地元産の酒米と水を用いて地酒造りをするという取り組みです。目指すのは「飲まさる酒・はかいく酒」。どちらも道南地方の方言で、「飲まさる」は「ついつい飲んでしまって手が止まらない!」というニュアンス、「はかいく」とは「たくさん飲んで(食べて)しまう!」という意味合いです。

酒蔵を建てたのは小学校の跡地

「函館に地酒を造ろう!」、そう思い立って動き出したのは、株式会社メデックの社長である漆嵜照政さん。今から10年以上前、「地元に酒蔵を作りたい」という気持ちからはじまりました。道外からいらっしゃる方々に函館の豊富な海産物をご馳走するとき、「地物の食べ物はあるけど、地酒がない」と思ったのだそう。「北海道の酒」として旭川の酒や、近いからと青森の酒を振る舞っていましたが、「これは地酒とは言えない」と感じたのだそうです。

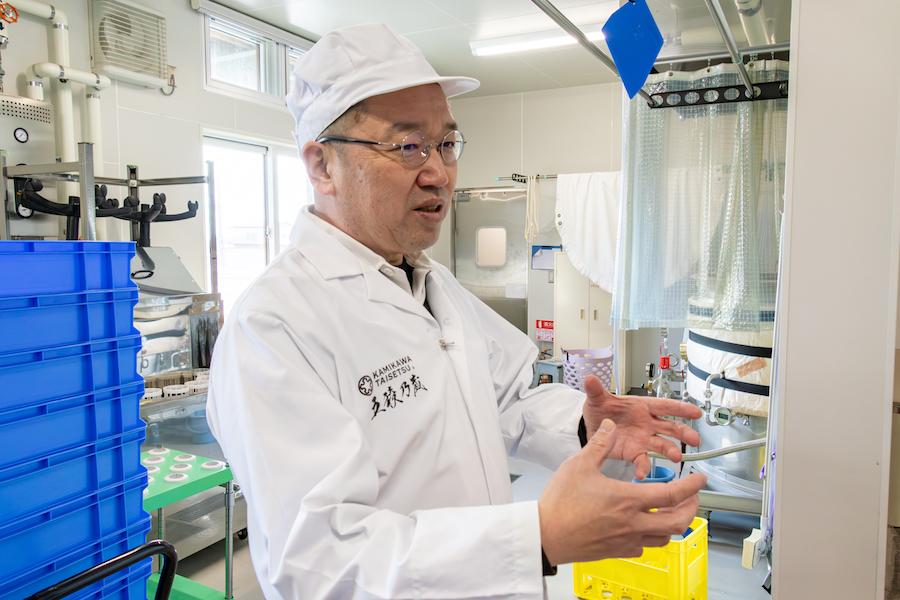

そんな漆嵜さんの思いが形となり、「五稜乃蔵」という酒蔵と「五稜」という地酒が造られました。取材に応じてくださったのは、漆嵜さんの熱い思いに共感し、五稜乃蔵を共に作りあげてきた営業部長の酒井剛さんと、総杜氏の川端慎治さんです。

左:営業部長の酒井剛さん、右:総杜氏の川端慎治さん

「五稜乃蔵が開設されたのは、2021年の11月。お酒の製造免許が下りたのは2021年12月1日、そして蔵がオープンしたのは2022年の4月です。オープンの準備には1年半くらいかかりました。酒造免許は申請してから交付されるまでに3か月くらいかかるんです。それに、免許が降りるときには、建物や醸造設備がすべて揃ってなければならないんですよ」

そうお話してくれたのは川端さん。酒蔵と販売所を見せていただきましたが、不思議と懐かしい印象を受けます。どこかで見たことがあるような……?あ!これは小学校の理科実験室にあった机では?!なんとそれが酒蔵で使われていました。そして、お店でもふと上を見やると校歌が書かれた大きな額縁が。そういえば入口の方には二宮金次郎の像も立っていました。そう、ここ五稜乃蔵は、もともと学校だった場所なのです。

「2019年に閉校した亀尾小中学校の跡地なんです。函館市役所の方がこの場所を紹介してくれました。酒蔵を作るときには、その地域の理解と協力がなければうまくいきません。その点、函館市役所の方は地酒を造りたいという思いに賛同してくれて、熱心にサポートしてくれました。いくつか候補を挙げてくれたのですが、この辺りは過疎化が進んでいて、函館市でもなにか活性化できないかと考えていた場所だったんです」

ふたつの会社と、いろいろな人の思いでできた酒蔵

実は五稜乃蔵は、ふたつの会社で運営されています。ひとつは、函館五稜乃蔵(株)。販売と建物の運営を担っており、酒井さんはこちらの所属。もうひとつは、上川大雪酒造(株)で、製造を担当。総杜氏の川端さんは、こちらに所属しています。製造と販売の会社が分かれているということですが、なぜそのような形で運営をすることになったのかを、川端さんが教えてくれました。

「漆嵜社長の地酒への強い思いがあり、我々上川大雪が酒蔵作りのお手伝いをすることになりました。酒を造るには免許が必要で、免許の取得はとても難しいんです。そこで、販売する場所と酒蔵を五稜乃蔵のほうで作るから、酒の製造に上川大雪に来てほしいとお願いされました。漆嵜社長の思いに、上川大雪が応えた形です」

五稜乃蔵で働いているうちに、日本酒の面白さに魅了されていったと語る酒井さん。今後について伺ってみると、

「函館の飲食店のどこに行っても五稜が置いてあるようにしていきたいですね。まだまだ置いていないところもあるので。函館に訪れた人が、必ず五稜を飲もう、と思ってもらえるようにしていきたいです」と、笑顔で語ってくれました。

続いて川端さんのお話です。生まれは小樽で、金沢の大学の工学部に在学中、とあるお酒と運命的な出合いをしました。

「ある日感動的なお酒に出合ったんです。それは石川県のお酒、菊姫の大吟醸でした。なぜ日本酒を飲んだだけでこんなにも感動できるんだろうと、自分でも驚きました。これを造れるような人間になろうと思い、それがこの業界に入ったきっかけです」

菊姫を飲み、大きな衝撃を受けたという川端さん。もともと料理屋でアルバイトをしていて、日常的にいろいろな日本酒を飲んでいましたが、その中でも菊姫は完璧だと思ったのだそう。

杜氏の道を選んだ川端さんは大学を中退し、酒蔵に勤めます。石川県をはじめ、福岡や山形など全国各地の酒蔵で経験を積み、2016年から上川大雪の杜氏となりました。行く先々で違った特徴があって面白かったと話します。

函館の美味しい食べ物に合う地酒を

さて、「函館に地酒を造ろう!」のお話をもう少し掘り下げて聞いてみましょう。いったいどんな流れで酒蔵を造っていったのでしょうか。

「2021年の段階で54年間、函館には酒蔵がありませんでした。もともとあった酒蔵は、移転して七飯町にいってしまったり、五稜政宗というお酒があったのですが他会社に吸収されたりで、函館から地酒がなくなってしまったんです。函館は、北海道において札幌に次いで観光客が多いまちです。北海道の新鮮な海産物はあるのに、地酒がないという状態でした」

と、川端さん。たしかに、地元の酒というとなんだか特別な、誇りに似たようなものを感じます。それがないとちょっと悲しい気がしますね。

「美味しい海産物と一緒に楽しめるお酒というのを意識しています。お酒だけが美味い、とはならないように。それが意外と難しいんです。ゼロから造らなければならないところが大変ですね。最初は何がいいお酒なのかもわからないところからのスタートです。設備も水もその土地によって違うので、どう造っていこうかと悩みました」

「仕込み始めて5本目のお酒で、そのお酒とどんな食べ物が合うか試してみたところ、偶然にもイカと合ったんです。狙って造ったわけではなかったのですが、ぴったりハマりました。イカも美味いし、酒も美味い!これこそマリアージュだと」

できすぎのような話だと笑う川端さんですが、できすぎのような話はもうひとつ。なんと、そのお酒、札幌の新酒発表会の純米の部で金賞を取ったのです。いきなり金賞で、さすがに川端さんも驚いたと笑います。

目指すのは、飲まさる酒・はかいく酒

一口に日本酒といってもいろいろなタイプがありますが、五稜乃蔵ではどのようなお酒づくりを目指しているのでしょう。川端さんにお聞きしました。

「原材料なども違うし、飲む人の年代も違う。でも、のまさる酒、はかいく酒っていうのは存在すると思います。そこで大切なのはバランスだと思っています。でもバランスがいいって何?それが難しいんですよね。なんだかよくわからないけど、『飲まさるね、はかいくね』って言いながら飲む、それがバランスがいいということなのかもしれません」

「うちの酒ばっかり飲んでるとほかの酒を飲めなくなる」と川端さん。「中毒性がある」と言って笑います。飲んだ方から「なんか入ってるんじゃないか?(笑)」と聞かれたそうですが、実は逆で「何にも入ってないから美味い」のだそう。何も入れずに美味いものを造るのは難しいことだと語ります。

美味しくても主張の強すぎるお酒は、毎日は手に取らないと思うと川端さんは語ります。目指すのは、しみじみと「なんかいいね」と思う酒なのだそう。地元の人が毎日「飲まさるね」と言いながら飲む地酒。観光で訪れた人が「函館に来たら五稜を飲もう」と思ってくれるお酒。飲んだ人みんなが「なんかいいね」と思う酒。

- 五稜乃蔵 函館五稜乃蔵(株)・上川大雪酒造(株)

- 住所:北海道函館市亀尾町28-1

- 電話:0138-84-5177

- URL:https://hakodate-goryo.co.jp/

(参考:北海道の人、暮らし、仕事 くらしごと)

【スポンサーリンク】

![]()

カニ通販売上日本一!?知名度抜群【かに本舗】

![]()

コメント