この記事を読むのに必要な時間は約 1 分22 秒です。

伊達公子さんが、ニセコでスキーを楽しんだそうです。そしてそこであの大物との出会いが・・・

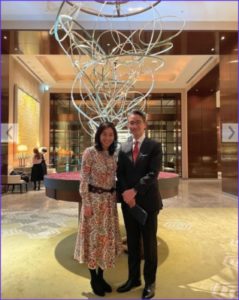

再婚が話題の52歳、イケメン夫との2ショットも話題

女子テニス元世界ランク4位の伊達公子さん(52)が12日に自身のインスタグラムを更新し、スキー場でまさかの出会いがあったことを報告しました。

伊達公子のインスタグラム(@kimiko.date)より

9日に北海道へスキーに来たことを報告していた伊達さん。12日にはスキー場で男性との2ショットも掲載しています。

あの大物と遭遇

「ニセコスキー3日目 偶然にもリフトで並んでいるとどこかで聞き覚えの声が聞こえてきて、ん?この声は古田さん???スキーウェアを見るとなんとなく見覚えのあるウェア。体つきもっぽい。

でも間違うのは良くないので躊躇していたけど、かおっをゴーグル越しに見て確信!『古田さん!』って声をかけたら見てくれたので2人でビックリ。それもこれも2年前の軽井沢のスキー場でもバッタリ会ったから!こんな偶然ってあるんだな~ってことで一緒に羊蹄山バックで撮りました!

午後最後の一本を一緒に滑りましたー!」と元ヤクルト監督の古田敦也氏と偶然出会ったことを報告し、笑顔の2ショットをアップしました。

伊達さんは96年に引退。08年に現役復帰し、17年に再び現役生活にピリオドを打った。プライベートではドイツ人のレーシングドライバー、ミハエル・クルム氏と01年に結婚し、16年9月に離婚を発表。

昨年9月28日に、1月に再婚していたと発表。夫との2ショットを公開し「かっこいい」「美男美女」などと反響を呼んでいました。

(参考:スポーツ報知)

【スポンサーリンク】

ワンストーンツーバーズ「だけじゃない洗顔」で、毛穴クリアに徹底洗浄

![]()

コメント