ザ・ロイヤルエクスプレスは、2017年にデビューしました。普段は横浜駅と伊豆エリアを結ぶルートで、他の列車の運行ダイヤが過密になる夏場を除いてほぼ毎月走っており、運行回数は年間で計40~50回ほどに上ります。

今年は9回運行

運行が北海道で始まったのは2020年。道内で初めて震度7を記録し、死者44人を出した18年の胆振東部地震からの復興支援が目的でした。新型コロナウイルス禍もあり、20年の運行は3回でしたが、21年は7回、22年は8回と徐々に増えました。

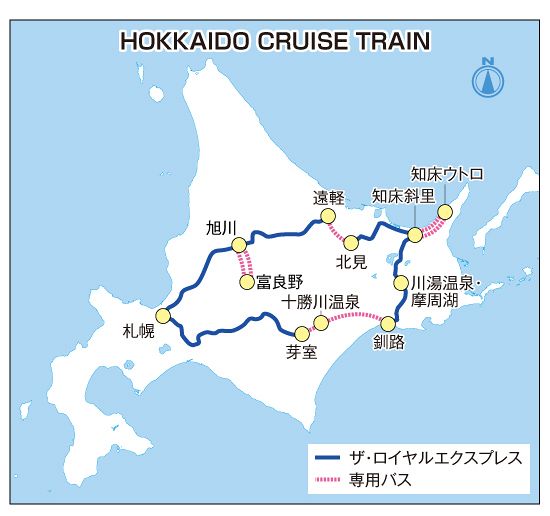

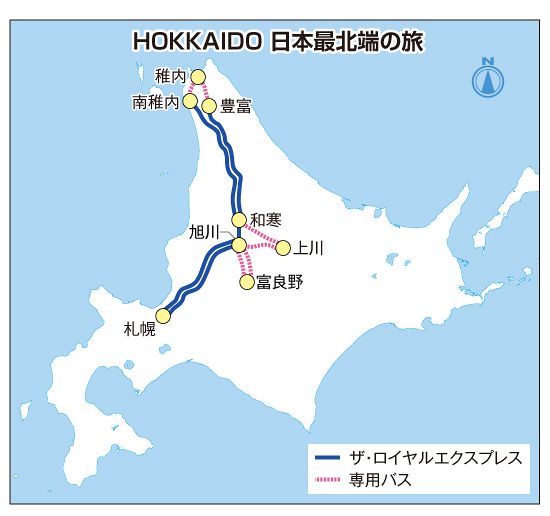

ツアーは札幌発着の3泊4日。途中駅から専用バスも使って、観光地を巡ります。ザ・ロイヤルエクスプレスに寝台はなく、各地のホテルに宿泊します。23年は十勝や釧路、知床などを周遊する以前からの二つのツアーと、旭川から稚内へ入る新ツアーの3種類あり、計9回の運行を予定しています。

車両に入ると、白いジャケットを着たクルー(乗務員)たちがにこやかに案内してくれ、旅への期待が高まります。8両編成の車両の内部は1両ごとにデザインが異なります。ステンドグラスを天井に施しているものもあれば、木を組み合わせる伝統技法「寄せ木」を床などに使っているものもあり、豪華ながらも落ち着いた雰囲気。

東急の社会インフラ事業部クルーズトレイン推進グループ統括部長の松田高広さん(51)は「既製品は使わず、一つ一つ手間をかけてつくり上げられた車両です」と説明します。

道産食材たっぷりの料理

駅を出発すると早速、料理が提供されました。今回は、北海道内の運行でも料理を担当するシェフ2人が乗り込んで調理してくれました。道産食材がふんだんに使われています。

豪華絢爛(けんらん)な内装のザ・ロイヤルエクスプレス。1両ごとに内装が異なる

す。

北海道内のシェフが乗り込んで調理した洋食(富田茂樹撮影)

まず、上の写真手前にある長方形の皿で出されたのは「ポワローネギと黒豚のテリーヌ~山葵(わさび)の香り~」です。札幌市西区の農園レストラン「アグリスケープ」のシェフ吉田夏織さん(44)が手掛けました。吉田さんたちが自ら農園で生産したネギや卵、黒豚を使っており、それらが調和して醸し出されるうまみがたまりません。

今年初めてザ・ロイヤルエクスプレスで料理を提供する吉田さん。「(農園は)自然が相手なので、毎年同じものを作れるわけではありません。9月の北海道を表現できる料理を作りたいですね」と笑顔で話してくれました。

写真中央の小さい円い皿は「シタカラ農園 無農薬無肥料豆のタルト」、左側の大きい円い皿は「羊のヨーグルト ビーツのシロップ」。羊のヨーグルトなんて珍しいと口に運ぶと、とてもまろやかな味わいに驚きました。

提供した釧路管内鶴居村(北海道東部)のファームレストラン「ハートンツリー」のシェフ服部大地さん(30)が、「羊のヨーグルトは牛のものより脂肪分が多いんです。希少なものですが、道東に来てくれたときにはぜひ味わってもらえるといいなと思って」と話してくれました。服部さんも今年初めて参加します。

今年の北海道運行では、三つのコースで計8人の現地のシェフが車内のキッチンカーを使い、お客に腕前を披露します。車内で提供したい料理は、東急のスタッフが道内を食べ歩いて作れるお店を探しているそうです。

北海道ツアーで提供される道産のワインやジュース

飲み物も北海道産

飲み物も北海道産ばかり。後志管内余市町(北海道西部)のワイナリー「ドメーヌ タカヒコ」や十勝管内池田町(北海道東部)の「池田町ブドウ・ブドウ酒研究所」のワインなどを、乗務員がひとつずつ説明しながら提供してくれます。少し変わっているのが、脚のないグラスとゴム製のコースター。車内の揺れで倒れないための工夫です。

揺れる車内で料理を提供するのは難しいのでは?と思って聞いてみると、乗務員は「安全第一でお出ししています。私たちは日々乗車しているので、(バランスを取るように踏ん張ることで)足腰が鍛えられています」と冗談交じりに楽しく話してくれました。

乗務員はザ・ロイヤルエクスプレスの専任で、東急の広報グループによると「彼らは接客のプロ」。乗務員の数は道内運行では13人で、伊豆の14人とほぼ変わりません。

生演奏も

食事を楽しんでいると、音楽の生演奏が始まりました。「音旅演出家」でバイオリニストの大迫淳英さんが、オリジナル曲「ザ・ロイヤルエクスプレス 北海道の旅」を披露。軽やかな音色が満ちる中、流れゆく車窓の景色を眺める。日常ではなかなかできない経験です。

ピアノの音色と合わせ、車内でバイオリンを演奏する大迫淳英さん(右)

大迫さんは車内での演奏だけでなく、停車駅ごとに降車しては、集まった地域住民たちに音楽を披露しています。過去の道内運行では、JR知床斜里駅でリクエストを募って無料のコンサートをしたことも。「歓迎してくれる地域の人たちへの感謝を込めて演奏しています。車内の雰囲気を少しでも味わってほしい」と思いを語りました。

出発から約2時間後、伊豆高原駅に到着すると、伊豆急行のスタッフたちが横断幕を持って歓迎してくれました。

地域住民がおもてなし

こうしたもてなしは、北海道でも各地で行われており、乗客に喜ばれています。

北海道北広島市役所のテラスからザ・ロイヤルエクスプレスに手を振る住民たち

網走市と協力して市内にチラシを配り、毎回80~200人ほど集まるといいます。石黒明会長(45)は「北浜海岸を通る時、ザ・ロイヤルエクスプレスも徐行運転してくれる。車内の乗客も手を振り返してくれて、うれしいですよ」と話します。イベントは今年も開催する予定だそうです。

網走市の北浜海岸でザ・ロイヤルエクスプレスに小旗や大漁旗を振って歓迎する住民たち

釧網線はJR北海道が単独では維持困難として、地元負担を前提に存続を目指す赤字8区間の一つ。石黒会長は「釧網線がなければ、ザ・ロイヤルエクスプレスは道内を周遊できない。釧網線は大事な路線なんだと伝わるといいなとも思っています」と話していました。

今年から新たに新設されたツアーで行き先に加わる稚内市でも、こうしたおもてなしを考えているそうです。稚内観光協会の岩木直人事務局次長は、車内からは美しい天塩川や利尻富士が眺められると解説。「稚内市と民間挙げて、ザ・ロイヤルエクスプレスの到着を歓迎してお待ちしたい」と意気込みます。

意匠を凝らした車内でくつろぎ、地元のおいしい料理に舌鼓を打つ。生演奏の音楽に耳を傾けながら、乗務員との会話を楽しむ。そして車窓からは北海道の雄大な景色が眺められ、地元住民から歓迎される。こんなにぜいたくな時間を過ごせるなら、高額でも一度は体験してみたいと思う人がたくさんいても不思議ではないのかも知れません。

■リピート率は30%

乗車の応募はどれくらいあるのでしょうか。ゆったりと過ごしてもらうため、定員は1回あたり最大15組30人に絞っており、チケットは抽選販売です。

道内運行の各年の応募人数と当選確率は、2020年は1232人の8・2倍、21年は426人の2・1倍、22年は438人の2・6倍でした。お金と時間に余裕がある70代の夫婦の利用が多いそうです。

東急の松田さんは「(1度乗車した人が再度申し込む)リピート率は伊豆で10%強ですが、北海道は30%を超えています。北海道の魅力は本当にすごい」と驚きます。

採算は?

こうした豪華観光列車は、JR九州が2013年10月に始めた「ななつ星in九州」が先がけです。その後、JR東日本の「トランスイート四季島」、JR西日本の「トワイライトエクスプレス瑞風」などが続き、人気を集めています。

ただ、いずれも単体では利益はそれほど出ていないようです。豪華観光列車は一般に、車両開発にかける初期投資が重い上、たくさんの乗務員も必要になるため、料金が高いわりに収益性は低いとされています。ザ・ロイヤルエクスプレスについても、東急広報グループは「収支は厳しい状態です」と言います。

しかも、北海道で運行するには、道内まで車両を鉄路で運ばなければなりません。電化していない区間が多い道内を運行する際は、JR北海道の機関車がザ・ロイヤルエクスプレスを引っ張ります。機関車と客車の間には、車内で使う電気を供給する白い電源車が入ります。このため、道内運行の際は毎回、車両の屋根にある電流を取り込む装置「パンタグラフ」を取り外しているそうです。通常は8両ですが、電源車の容量の関係で、道内では5両に減らしています。

![]()

コメント